她是團徽的設計者之一、林徽因的助教、“敦煌守護神”的女兒,她的名字Saone來自于法國

發布時間:2020-01-02 | 點擊數:27846

她是“敦煌守護神”的女兒

是林徽因的助教

是中國唯一一位沒有高等學歷

卻成為大學校長的女神

她參與中國共產主義青年團

團徽的設計

設計人民大會堂宴會廳的

天頂花燈和外墻琉璃花板

她讓北京的諸多建筑盛開

著敦煌之花

常沙娜,這位法國出生的敦煌女兒

做了一輩子敦煌文化的

守護者和傳播者

讓我們走近常沙娜

聽聽她和敦煌、

和工藝美術的傳奇故事

壹

我的名字是一條河流

我們的名字不只是一個稱謂,它還是一種隱喻和暗示,甚至會潛移默化地影響我們一生。

故事要從1927年說起。1927年,常書鴻從家鄉杭州只身赴法國,考入里昂國立美術專科學校學習。次年,妻子陳芝秀赴里昂陪伴。

常書鴻(左一)夫婦與留法藝術家

1931年,二人愛情的結晶呱呱墜地。取名字乃是大事,常書鴻與好友一番商量:哺育里昂的兩條河,一條叫“Le Saone”,一條叫“Le Rhone”,如果是男孩,就用陽性的Rhone;如果是女孩,就用陰性的Saone。“沙娜”便根據Saone音譯而來。

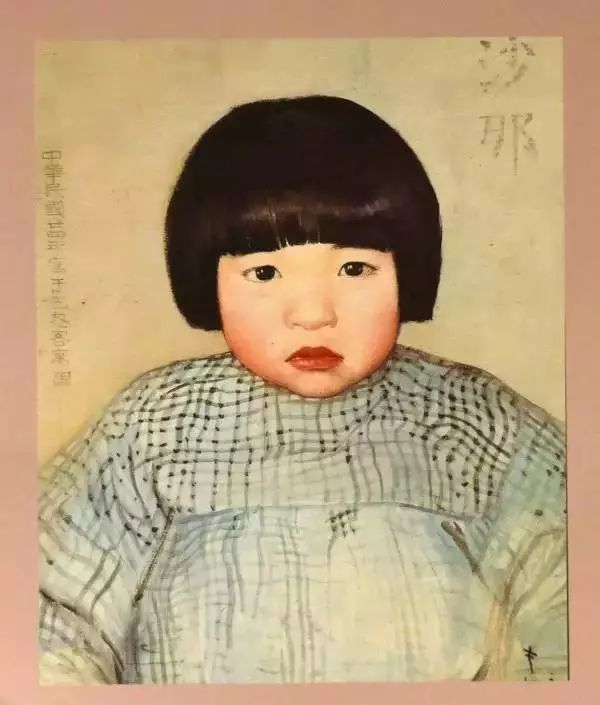

常沙娜童年畫像

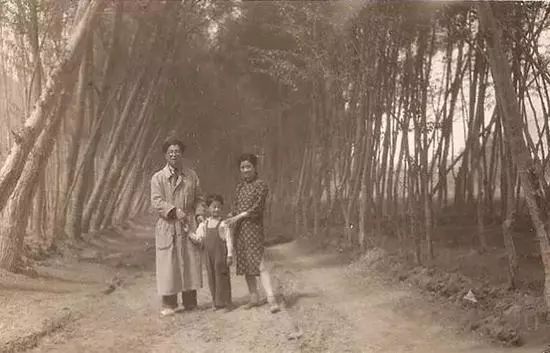

常沙娜在法蘭西度過了無憂無慮的童年,在這個處處彌漫著浪漫和藝術氣氛的國度里,所有的一切都含情脈脈。

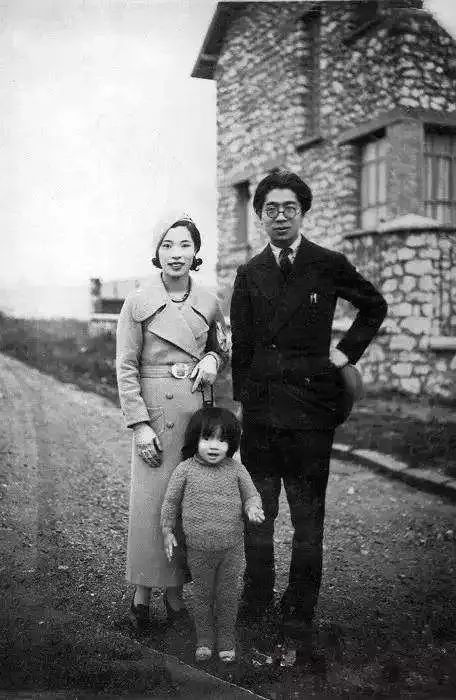

常沙娜一家在法國

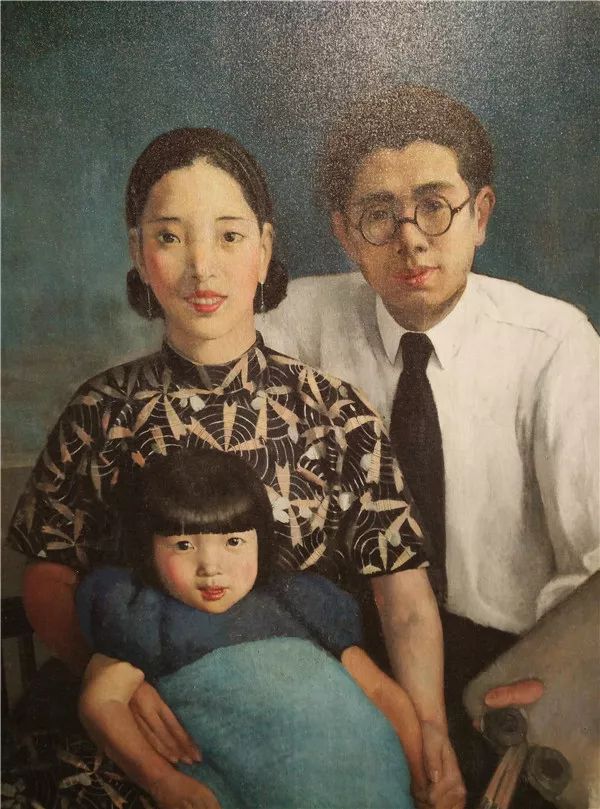

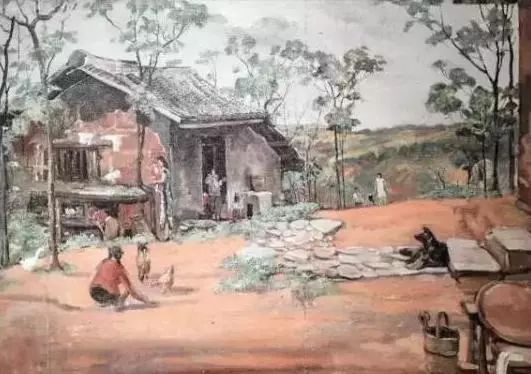

在安靜舒適的環境下,常書鴻于1934年創作了油畫《畫家家庭》,從畫中就可以真切地感受到靜謐祥和的家庭氛圍。

常書鴻的《畫家家庭》

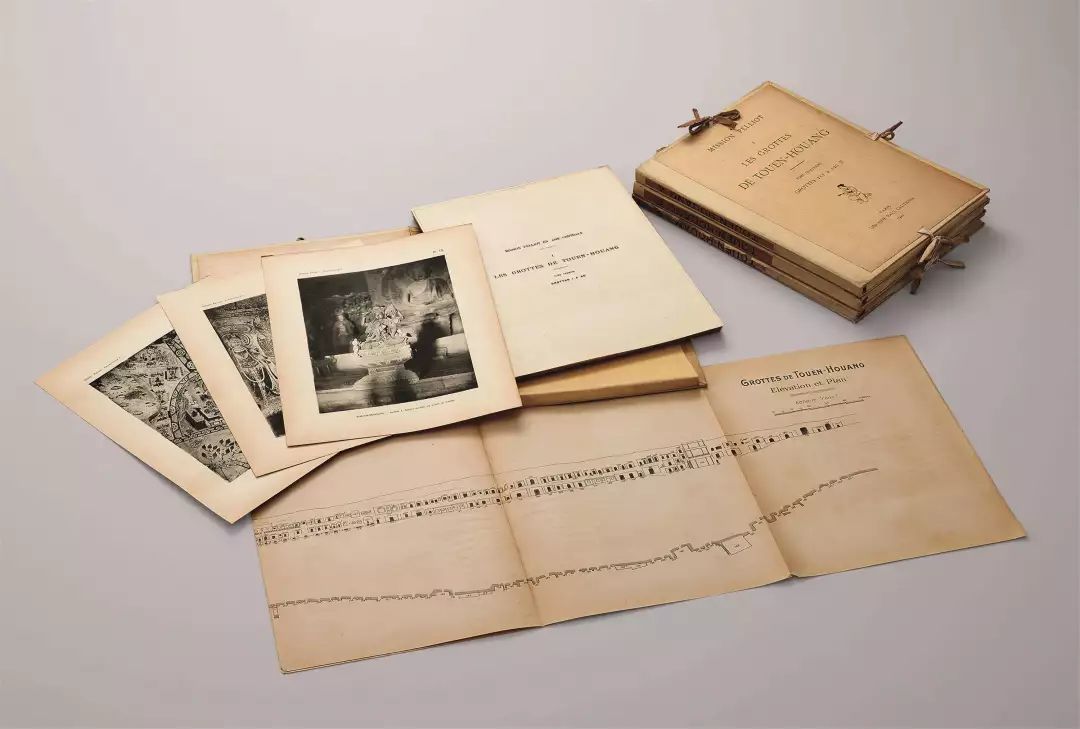

1936年,一次偶然的機會,常書鴻在在巴黎塞納河邊的舊書攤上看到了當時考古學家伯希和出版的《敦煌石窟圖錄》。

那400幅有關敦煌石窟和塑像的照片深深地震撼了他的心靈,在深刻反省自己對祖國傳統文化藝術的無知、漠視之后,常書鴻下定決心,一定要離開巴黎,回國尋訪敦煌石窟。

敦煌這個名字第一次埋進了小常沙娜的心中。

1936年,常書鴻回國。

1937年,常書鴻的妻女也踏上了回國的征途。

此時,正值日本軍國主義者蓄謀已久的全面侵華戰爭爆發,年僅6歲的常沙娜剛回國就被卷入了逃難的歷史洪流,一家人在南方各省輾轉了好幾年,終于在重慶稍稍安定下來。

1940年常書鴻畫的《重慶鳳凰山即景》

此時,父親常書鴻又開始醞釀去敦煌的計劃了,自塞納河畔初見,那片富藏中國佛教藝術瑰寶的神秘之地早已在常書鴻的生命中留下了不可磨滅的烙印,他也開始為了去敦煌的事忙碌奔走。

貳

在大漠里和美國修完“沒有學歷的學業”

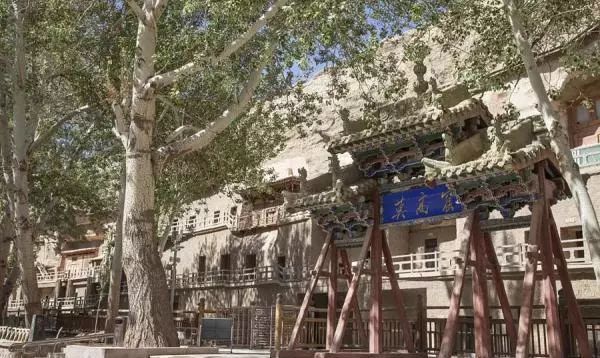

1943年,身處戰亂卻依然心系敦煌的常書鴻毅然帶著妻兒舉家來到敦煌,任敦煌藝術研究所(今敦煌研究院)第一任所長。

說到這里,我們不得不介紹一下敦煌研究院的幾任院長,都可以稱得上是馳名中外的大學者。

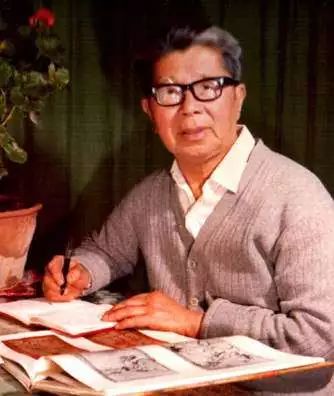

第一任“敦煌守護神”常書鴻。

第二任“敦煌藝術導師”段文杰。

第三任“敦煌的女兒”樊錦詩。

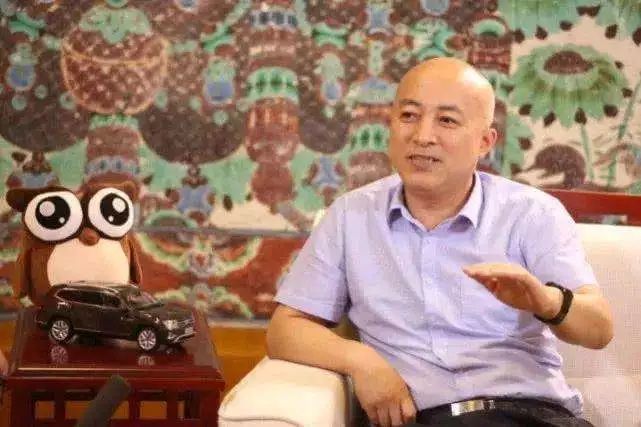

而第四任,正是剛剛調任故宮博物院院長的王旭東。

讓我們回到故事本身。

常沙娜一家去敦煌的一路上顛簸不斷,刺骨的寒風,無盡的戈壁都讓本已非常漫長難熬的路途顯得更加漫長。

現在的她依然清晰地記得,來敦煌的第一晚,他們吃的是一碗大鹽粒,一碗醋和一碗水煮切面。

一夜風沙之后,他們和民工一起,清理掩埋洞窟的積沙,敦煌石窟保護工作開始艱難起步。

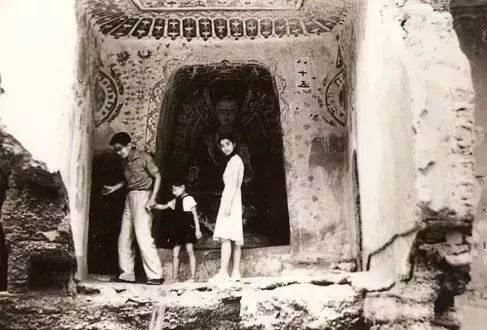

1940年代,常書鴻、常沙娜、常嘉陵(常沙娜弟)在敦煌莫高窟的合影

12歲的常沙娜并沒有畏懼艱苦的生活條件,而是被敦煌絕美的壁畫深深地吸引,她臨摹壁畫基本是從到敦煌那一刻就開始了!她學習素描的基本功和繪畫基礎都是在那時打下的。

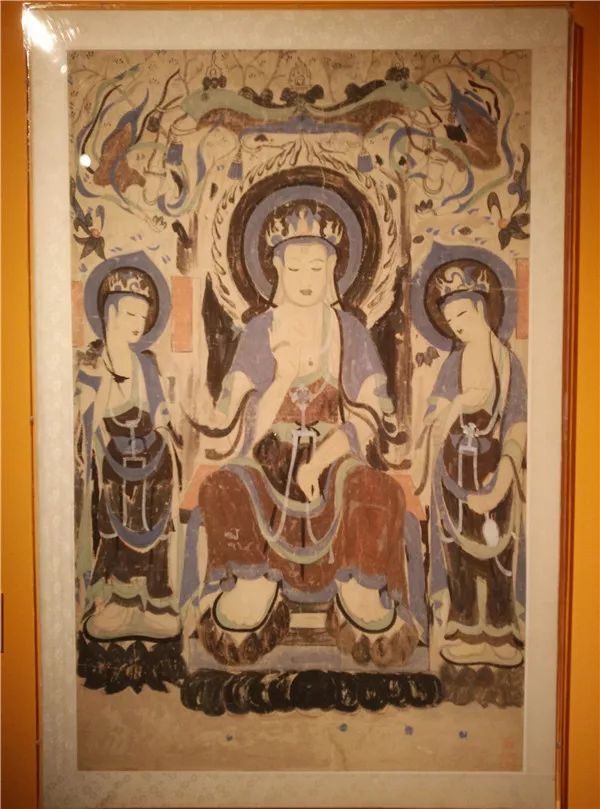

常沙娜,觀音頭飾(隋401窟),30×30cm

常沙娜臨摹的壁畫

在敦煌藝術的常年浸潤下,常沙娜在“大漠荒煙中完成了藝術人生里第一段沒有學歷的學業”。

常沙娜與爸爸常書鴻、弟弟常嘉陵在莫高窟的林蔭路上

貧瘠荒涼的沙漠里,父女兩代人攻苦食淡,那些“天衣飛揚、滿壁風動”的壁畫、形態萬千的佛像卻為他們開啟了一個瑰麗生動、氣象萬千的世界。

1946年,常書鴻將他和女兒的部分作品拿出來,在蘭州雙城門辦了《常書鴻父女畫展》。

常沙娜與父親常書鴻

展覽反響很大,畫展期間,一位加拿大籍美國人葉麗華對常沙娜的才華大加贊賞,并促成了常沙娜去美國波士頓留學的事情。

常沙娜和葉麗華

1948年到1950年,常沙娜在美國波士頓美術博物館附屬美術學校進行系統學習,度過了兩年平靜而美好的留學生活。

常沙娜在美國留學

此時,正值新中國剛剛成立,留學生歸國“建設一個新中國”的愿望日益強烈,常沙娜也不例外,只身在外求學的她時刻牽掛著祖國和敦煌。終于,在國際友人愛潑斯坦的鼓勵下,常沙娜只身飄揚過海,回到祖國。

1950年11月常沙娜乘威爾遜船返回祖國途中

叁

師承林徽因,確定一生發展方向

回國后,父親便與她聯系,讓她馬上到北京協助籌備將在故宮午門舉辦的“敦煌文物展覽”,沒有想到,在這次展覽上,她的人生和藝術事業都發生了重要的轉折。

1951年4月,展覽籌備一切就緒。常沙娜又接到父親安排的一項重要任務,就是接待梁思成、林徽因夫婦二人。

梁思成、林徽因夫婦

敦煌藝術同樣也是梁林夫婦二人的至愛,他們身體都不好,平時幾乎不出門,卻在那天呼哧呼哧地登上了高高的臺階,并堅持看完了整個展覽。

二人一進展廳就驚呆了。常沙娜回憶,“我注意到梁先生的嘴唇微微顫抖,林先生清秀蒼白的臉上竟泛起了紅暈,那種對敦煌藝術發自內心的癡情真是令人感動。”

第二天,常書鴻告訴女兒,二老希望她去清華大學做助教,配合林徽因做些工作,常沙娜答應了。也正是這次意外機緣改變了她的一生,她沒有再繼續走繪畫的道路,她的藝術生涯的另外一扇大門豁然打開。

1951年,常沙娜與清華營造系同事的合影

1952年,亞洲太平洋區域和平會議召開,林徽因組織師生設計國禮,需要設計頭巾和盤子。當時很多人建議用畢加索的和平鴿,林先生說不要,而是引導常沙娜從敦煌壁畫里找到鴿子的元素。

景泰藍和平鴿大盤

也正是跟隨林徽因先生學習的過程中,常沙娜完成了以隋代藻井圖案及和平鴿圖案為元素的頭巾、景泰藍和平鴿大盤等工藝美術設計,獲得了極高的認可和贊譽。

和平鴿絲巾

跟隨林徽因先生做工藝美術品設計的實踐經歷,讓常沙娜走上了繼承與發展工藝美術設計和教育的人生道路。

1953年,全國院系大調整,常沙娜被調入中央美術學院實用美術系當助教。雖然只在梁林二人身邊待了兩年,但兩人的種種教誨及為人修養,都如山頭白雪,浸潤在常沙娜的心間。

1956 年成立中央工藝美術學院,常沙娜也一直任教于此。

常沙娜在給中央工藝美術學院染織系學生上圖案課,對作業進行點評

1983年,常沙娜被任命為中央工藝美術學院院長。

肆

讓敦煌之花開遍每個角落

1975年,常沙娜的花卉作品

在常沙娜幾十年的任教生涯中,她一邊與學生保持著密切的聯系,一邊堅守在設計的一線,致力于將敦煌之花開遍每個角落。

1989年6月北京,父親常書鴻家中

中國共產主義青年團團徽的設計浸潤著她的汗水。在團中央剛開始征集團徽設計圖時,常沙娜的設計圖樣就頗具特色,在幾次選送審查時,都在中選之列。

最終的團徽圖樣也是根據常沙娜的設計稿,由共青團中央組建的設計團隊歷經集思廣益、逐漸完善、集體設計而成的,因此可以說常沙娜在團徽的設計過程中做出了突出的貢獻。

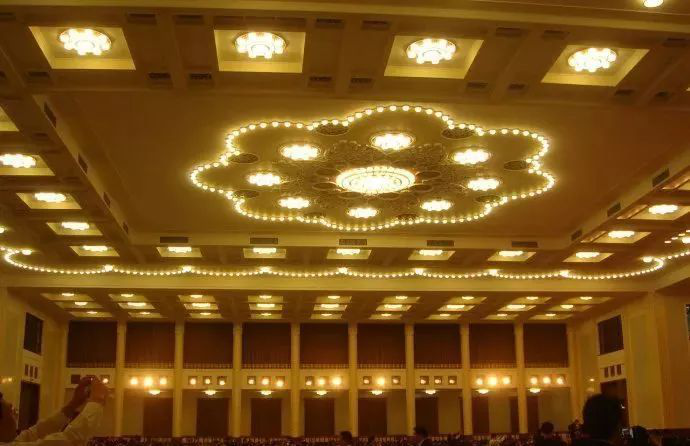

人民大會堂宴會廳的天頂裝飾展露了她的巧思。

1958年,作為慶祝新中國成立十周年的獻禮,首都“十大建筑”的設計任務落到了中央工藝美院的頭上。常沙娜被分到人民大會堂組負責宴會廳天頂裝飾的設計。

常沙娜手稿,人民大會堂宴會廳天頂裝飾設計彩色設置效果圖

為了體現富麗堂皇的民族氣派,常沙娜調動自己的“敦煌儲備”,以唐代風格的寶相花為大會堂宴會廳天頂裝飾的主圖形,并結合美觀與功能需求幾易其稿。

人民大會堂宴會廳的天頂花燈設計

如今,走進人民大會堂的宴會廳,抬眼望去,常沙娜設計的天頂花燈依然流光溢彩。

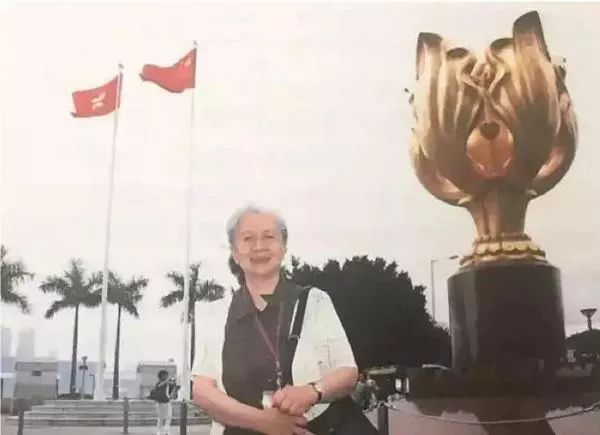

香港特區盛開的紫荊花同樣凝結著她的心血。

1997年,那朵被中央政府選中贈送給香港特區的雕塑紫荊花也是由常沙娜主持并參與設計的。

這朵傳承中華文脈的“永遠盛開的紫荊花”在香港維多利亞灣香港會展中心廣場含苞待放,與莊嚴的五星紅旗、絢麗的香港區旗交相輝映。

常沙娜在香港紫荊廣場與紫荊花合影

不僅如此,北京展覽館、民族文化宮、首都劇場、中國大飯店等國家重點建筑工程的建筑裝飾設計和壁畫創作均有常沙娜參與的身影和灑下的汗水。

北京展覽館

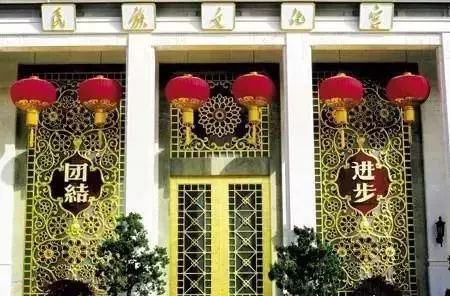

民族文化宮的大門設計

首都劇場

她用一生的心血讓敦煌藝術綻放在中國的角角落落,敦煌已經融入到她的骨血里,寫在她的靈魂上,從青絲到華發,不曾磨滅。

如今,這位耄耋老人最關心的就是如何保護和傳承傳統文化的文脈,雖然已屆米壽,常沙娜依然忙著與敦煌相關的策展、講座和宣傳。

敦煌藝術貫穿了常沙娜的整個藝術生涯,奠定了她藝術事業的成功,她也用了一生的時間來反饋敦煌,致力于敦煌文化的研究、保護。

“不要說我老了,我走不動了,我不干了,‘老牛自知黃昏晚,不待揚鞭自奮蹄’,我能干多少就干多少。”

轉載自:搜狐網(海淀·故事)

甘公網安備 62010202002035號

甘公網安備 62010202002035號