樊錦詩與彭金章伉儷的故事

作者:劉暢

編者按:樊錦詩、彭金章伉儷,與武漢大學淵源頗深。自上個世紀起,武漢大學的專家們就與樊錦詩擔任院長的敦煌研究院結緣。兩院院士李德仁和妻子朱宜萱教授等人,設計并實施利用測繪遙感技術,對敦煌莫高窟進行數字復原再造,讓文化遺產在數字中永生。這種合作一直延續至今,2017年11月13日,武漢大學與敦煌研究院簽署全面戰略合作協議。彭金章教授于1963年至1986年在武大歷史系任教,創辦考古專業,任歷史系副主任兼考古教研室主任。1986年調敦煌研究院工作,負責莫高窟北區的考古課題,2017年7月29日中午逝世,享年81歲。現轉載一篇舊文,向樊錦詩、彭金章伉儷樸素深遠的愛致以深深的敬意。

樊錦詩:敦煌研究院院長,1938年出生,1963年畢業于北京大學歷史系考古專業。她從25歲扎根敦煌,潛心敦煌文物研究、保護和利用工作50余年,被譽為“敦煌的女兒”。她也是繼常書鴻、段文杰之后的第三任“敦煌守護神”。

彭金章:從同窗到伴侶,與樊錦詩相伴一生。武漢大學歷史系考古專業的創建者,后也來到敦煌,在考古發掘和文物保護工作中建功卓著。

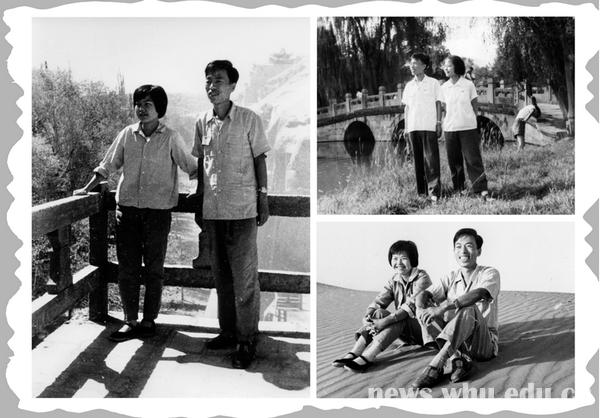

▲從校園到沙漠,1960年代的愛情

2014年3月4日,剛剛獲得全國婦聯三八紅旗手標兵稱號的75歲高齡的敦煌研究院院長樊錦詩,又在北京代表她和她的丈夫彭金章,領回了由婚姻與家庭雜志社頒發的“和諧家庭·幸福榜樣”獎牌。

頒獎典禮結束后,她特意給身在敦煌的老伴兒打了個電話:“老彭啊,獎牌我替你領回來了,上面寫著:樊錦詩、彭金章當選第三屆‘和諧家庭·幸福榜樣’。”電話那頭,老彭呵呵地笑個不停。

盡管在事業上他們都是大名鼎鼎的人物,可是家庭類獎項,老夫婦倆還是第一次得到。樊錦詩慣常聽到的都是人們說她“只顧事業不顧家”,誰能理解一對為了國家需要兩地生活長達19年的夫妻之間的愛情呢?

沒有誓言的校園愛情

1958年,身材嬌小的20歲姑娘樊錦詩,從上海考入北大。她不愛說話卻事事有自己的主意,誠實單純又有點孩子氣。入學不久,她就鬧了幾次笑話:洗的衣服忘了收,幾天之后不翼而飛;過了不久,竟連被子也找不到了——生活用品七七八八被她丟了個差不多。父親給她寫信:再丟就該把你自己給丟了吧。上海的家里一直有保姆,從小,生活上事事有人操心,她當然就變“笨”了。離家求學這一年,她才開始學習釘扣子、補衣服,照顧自己。

大學時代的樊錦詩,最喜歡的是圖書館。不知從什么時候開始,那個叫彭金章的男同學總是會比她早到,并且在身邊給她占一個位子。并不被校方提倡的學生愛情,就從這默默無言的關心中開始了。

樊錦詩總習慣在手腕上系一塊毛巾手絹,彭金章看在眼里,就送給她一塊更好看的,繡有紅的、黃的、綠的小點點的毛巾手絹。可他不知道,送毛巾手絹是對的,但是樊錦詩并不喜歡花花綠綠的小點點。然而她沒吭氣,收下了。他又把他認為最好吃的家鄉吃食帶給她——其實并不合這江南姑娘的口味,可是她也沒說,開心地嘗嘗,吃掉了。她看到了這個男孩子的心。

彭金章生長在河北農村,為人淳樸實在。他是考古專業的生活委員,很習慣細致地關懷、照顧人,這正是生活上馬馬虎虎的樊錦詩不具備的。從年輕的時候起,彭金章就被同學、同事稱作“老彭”,因為他見人總是笑呵呵的,跟誰都能打成一片。樊錦詩呢,卻始終被人喚作“小樊”,這稱呼直到她年紀大了人家才不叫了。

“小樊”說,她對“老彭”的感覺,從始至終沒有變過,就是兩個字——可信。雖然同時期也有別的男同學追求她,但她沒想過和老彭以外的人好。雖然生長在條件優越的高級知識分子家庭,樊錦詩身上卻沒有一點大小姐的挑剔和嬌氣,相反,她不喜歡甜言蜜語和一切華而不實的東西。她的簡單和彭金章的質樸不謀而合,他們的愛情心照不宣。

走進敦煌的少女

如果說,除了老彭以外,樊錦詩還把自己的心交給過什么人,那這“人”就是敦煌。人們經常質疑樊錦詩這輩子為了敦煌,薄待了老彭,樊錦詩卻說,她和敦煌的愛戀,離不開老彭的支持和奉獻。

受愛好藝術的父親影響,樊錦詩從小喜歡徜徉在博物館、美術館,陶醉于歷史文化之美,于是很自然地知道了敦煌,并對這個藝術寶庫充滿神往。

1962年,24歲的她和另外3名同學一起,因實習來到敦煌。當中學課文和美術展覽中的敦煌藝術呈現在眼前時,樊錦詩和同學們都被震撼了。鳴沙山和三危山的懷抱中是密密層層的洞窟,大大小小的佛像雕塑成千上萬,壁畫更是“天衣飛揚,滿壁風動”,精美絕倫。

然而,與洞內的神仙世界、藝術宮殿形成鮮明反差的是,洞外的生活苦惡異常。莫高窟位于甘肅省最西端,氣候干燥,黃沙漫天,與世隔絕,渺無人煙。以常書鴻、段文杰為代表的第一、第二代敦煌人,都居住在破廟泥屋里,沒水沒電,沒有衛生設施。吃的是白面條,配菜是一碟鹽、一碟醋。沒有商店,聽不到收音機,看的報紙都是10天以前的。每天,樊錦詩要跟先生們爬蜈蚣梯進洞去做研究。城市里的人根本沒見過那種梯子—一根繩子直上直下地吊著,沿繩一左一右插著腳蹬子。因為害怕蜈蚣梯,樊錦詩改了早起喝水的習慣,這樣整個上午都不用上廁所。整個實習期,樊錦詩的頭發就沒洗干凈過,怎么洗都是黏黏的。多年后她才知道,那是敦煌水質不好的緣故。

樊錦詩從小體弱多病,因為水土不服,她的實習期提前結束了。滿足了探秘敦煌的好奇心,這個城市姑娘也沒想過再回去。何況,城市里還有一直默默關心著她的戀人彭金章。

時間到了1963年,樊錦詩和彭金章面臨畢業分配。聽說敦煌寫信來和北大要人,名單里有到敦煌實習過的樊錦詩。父親從上海寫信來向學校“求情”,樊錦詩卻把“求情信”扣下,沒有轉交。那一年,國家正在提倡學雷鋒,樊錦詩和同學們剛在學習活動上宣過誓:國家的需要就是我們個人的志愿。她不愿說一套做一套,當國家真正需要的時候就把父親搬出來。就是這么一個單純得近乎“傻”的想法,讓她的命運一輩子和敦煌連在了一起。與此同時,老彭被分配到了武漢大學。“服從分配”也是他們心照不宣的一致選擇。

樊錦詩和彭金章的愛情里沒有過一句信誓旦旦、可歌可泣的話,即便在面臨天各一方的時候也沒有。各自奔向“祖國需要的地方”后,彭金章還是像學校里一樣默默關懷著樊錦詩,經常給她寫信。信中沒有“你儂我儂”,只是互相告訴對方工作和生活的情況,至多最后互道一聲問候、珍重。當武漢大學的同事張羅著給彭金章介紹對象的時候,這個大齡男青年總表現得不積極。時間長了大家才知道,他有個長期通信的女同學。看到信封上的“敦煌”二字,同事們取笑老彭:“原來是個‘飛天’呢!”

曠日持久的分居拉鋸戰

再入敦煌,為了梳洗方便,樊錦詩干脆剪了個極短的運動員頭,從那時起,她幾十年沒再留過長發。她雖是年輕女兒身,卻過起了苦行僧的生活。可是,這樣的犧牲換來的,并不是順利地投身學術研究——1963年起,“四清”接著“文革”,不論敦煌還是武漢,“運動”和“斗爭”成為全國人民生活的主題。

1967年元月,樊錦詩在“文革”大串聯中來到武漢,與彭金章在武漢大學的宿舍里舉行了簡單的婚禮,此后便是長達19年的分離。期間,每隔一兩年,樊錦詩才能得到20天左右的探親假,到武漢與丈夫團聚。這樣的兩地夫妻,在那時并不鮮見。被國家和社會命運裹挾著的人們,個人情感只能像涓涓細流,被消音在轟轟烈烈的時代浪潮中。

1968年11月,樊錦詩與彭金章的第一個孩子在敦煌出生。敦煌條件艱苦,原本懷孕后,她一直申請到武漢待產,可是請求得不到批準。生產之前,樊錦詩還在地里參加勞動摘棉花。身邊沒有一個親人,她就在生著煤爐、布滿煙塵的簡陋病房里生下了大兒子。那時,從武漢到敦煌要去鄭州轉車,從鄭州到敦煌還要坐兩天兩夜的火車,下了火車還要轉汽車……得到兒子出生的電報,彭金章挑著小孩衣服、雞蛋等物資,歷盡顛簸趕到敦煌,已是一周以后。樊錦詩第一眼看到風塵仆仆、挑著扁擔的丈夫,感動和酸楚一齊涌上心頭。彭金章看到,他們的孩子,就包在妻子的破棉襖里,一件可穿的衣服都沒有。

武漢三天兩頭來電報,催促彭金章回去參加“運動”。彭金章不放心妻子,一拖再拖,可是,仍沒等到孩子滿月,就不得不折回武漢。樊錦詩沒出月子,就得到冰涼的河里提水,一個人照顧嬰兒。56天的產假結束后,她只能每天把孩子捆在蠟燭包里,單獨留在家。孩子一天天長大,蠟燭包漸漸捆不住了,她又把被子疊放在床沿,防止孩子跌落。每天上工,她都提心吊膽。如果下班走到門口,聽到孩子在哭,那反而是好兆頭,說明孩子安全;如果靜悄悄的,她的心就提到了嗓子眼。下班回來,她總是先把門推開一道縫,看看孩子還在不在。

一次,孩子從門縫里看到媽媽,呵呵地笑——樊錦詩推開門才發現,孩子拉了一床。“你這個壞東西,還笑喲。”她逗兒子。只要孩子沒事,就值得笑。可是有一天,孩子從床上掉下地來。樊錦詩下班回來的時候,孩子正坐在滾燙的爐子邊上哭,滿臉都是煤渣。兒子每天都處在潛在的危險中,做母親的卻無計可施。堅持到孩子1歲半,她只得將孩子送到丈夫的老家河北,托孩子的姑姑撫養。

孩子走后,樊錦詩日思夜想,只能靠寫信和寄錢傳遞母愛。1973年,樊錦詩和彭金章的第二個兒子出生。孩子的姑姑無法承擔照顧兩個孩子的重擔,把老大送到武漢,把老二換到河北。這樣,彭金章成了一個人帶孩子的“超級奶爸”。他又要講課,又要出差。平時,父子倆吃食堂,出差時,就只好把兒子交給同事照看。

與此同時,他們的小兒子在河北長到5歲,因為農村閉塞,又寄人籬下,孩子變得沉默寡言。樊錦詩決定把孩子領回來。剛領回來的時候,孩子跟媽媽說話都顯得怯怯的,途經北京,看抽水馬桶都新鮮。多年來,彭金章又當爹又當媽,照顧著大兒子,樊錦詩想,不能再把老二也壓給他。就這樣,小兒子和樊錦詩來到敦煌。

身邊有了日夜思念的孩子,樊錦詩感到很愉快。在空曠的敦煌莫高窟,在媽媽身邊,孩子日漸開朗起來。樊錦詩也想盡量“助長”兒子的快樂。有時候,在太陽底下給孩子曬一盆洗澡水,孩子能邊洗邊玩兒上兩個小時;有時候,小家伙偷懶沒有洗澡,帶著滿身的沙子就上了床,樊錦詩也并不斥責。她教兒子認字、數數,孩子很快就能數到1000。小屋里總能聽到母子倆的笑聲。

可是,莫高窟離敦煌市還有25公里,孩子無法接受正規的教育。研究院找了個高中生給子弟開復合班,多個年級的孩子坐在一個教室里上課。寫著一年級的作業,聽著四年級的課文,孩子總是無法專心。晚上回來,孩子問媽媽“為什么2減1等于1?”樊錦詩很納悶,這還不簡單嗎?她把到嘴邊的話咽了回去,拿兩根火柴給孩子演示,拿走一根,還剩幾根?孩子一下明白了媽媽的講解。過了些天,孩子又問媽媽:“36除以6等于多少?”樊錦詩奇怪,難道老師連九九乘法表都不會教嗎?孩子的作業經常出現白字,還說“老師就是這樣講的”。她越來越感到,這樣下去不行,孩子的教育要被毀了。

無奈之下,延續了兩年的母子生活又被迫中斷,小兒子7歲那年,被送到樊錦詩的老家上海上學。孩子非常想念敦煌,他記得從敦煌來上海乘的是火車,他以為找到鐵路就能找到敦煌,找到媽媽—就這樣,孩子竟在上海走失了!盡管最后找了回來,但上海的家人一定要樊錦詩和彭金章把兒子領走——誰都不愿這樣駭人的事情再發生。敦煌不行,就只有武漢——這一次,又是老彭挺身而出,沒有一點埋怨地把小兒子接到身邊,默默承擔起照顧兩個調皮男孩的責任。

相聚是最好的時光

一方面,樊錦詩多次請調到武漢工作,都得不到批準;一方面,年深日久,她對敦煌也產生了深厚的感情。“運動”搞了那么些年,她總覺得,來到敦煌還沒有真正做點業務,就這樣走了,對不起篳路藍縷開創敦煌事業的前輩,也對不起自己。一邊是對敦煌的責任,一邊是對丈夫和兒子的惦念,團聚的事就在矛盾和困阻中一拖再拖。

對于這個聚少離多的四口之家來說,最奢侈也最美好的事,就是短暫的相見。樊錦詩到武漢探親時,一家人住在10平方米的宿舍里,四口人同睡一張床,小方凳上鋪塊木板就是飯桌——可是只要能團聚,這又怎么算得苦呢?探親假里,她可以好好看看溫厚的丈夫、淘氣的兒子,給他們做幾頓像樣的飯菜,也讓老彭多享受幾天有妻子操持家務的輕松。

樊錦詩清楚地記得,每次她到武漢探親,孩子就養胖一些,她一走,孩子很快又會瘦。因為不穩定的童年生活,兩個孩子的學習和成長都受到了很大影響,大兒子當時成績糟糕,已經面臨考不上大學。為了改變這種不正常的家庭局面,1986年,又是彭金章,做出了最艱難的決定——放棄武漢大學的一切,奔赴敦煌。那時,他已經快50歲了,是武漢大學歷史系副主任、考古教研室主任——這對一個男人來講,是多么大的事業犧牲!彭金章沒有對妻子說過一句勉強的話、抱怨的話、委屈的話,他對妻子的理解和包容,總是化入無言的行動。

來到敦煌的彭金章,從零開始建立事業,主持多項考古發掘。特別是主持了一直被學界輕視的莫高窟北區的考古發掘,使莫高窟現存洞窟數量從400多個增加到700多個,為世界矚目。

向往團聚的一家四口,其實至今沒有真正團聚。舉家來到甘肅后,兩個孩子在蘭州讀書,樊錦詩夫婦在1100公里外的敦煌工作,探望孩子還需要乘1天1夜的火車。后來孩子大了,或出國或工作,各自有了自己的生活。1998年,60歲的樊錦詩成為敦煌研究院院長,開始滿世界出差。老彭退休后生了一場大病,自此專心在家休養;而如今75歲高齡的樊錦詩還在為敦煌工作。她和老伴兒相互扶持,走過了一輩子,真正在一起的時間屈指可數。至今,他們也不會頻繁地打電話,或者對對方說一句“不舍”“相思”。她會在每一次火車開動或飛機降落的時候,給老伴兒報個平安,他會在她回到家里的時候把飯菜做好,無論他什么時候問,她都說“好吃”。

這就是樊錦詩和彭金章之間跨越半個世紀的無言之愛,也是他們那一代人愛的方式。為了一句學雷鋒活動上的宣誓,將自己從城市放逐到荒煙大漠??樊錦詩說,可喜的是現在的敦煌人不必再承受那樣的苦楚,敦煌,已經是一座燈光輝煌的美麗城市。

▲彭金章、樊錦詩夫婦難得的同游

(原載《婚姻與家庭:社會紀實》2014年5月刊,原題《“敦煌女兒”樊錦詩:一場不可復制的愛戀》 本網編輯:肖珊)